Di Gianfranco Angelucci

So bene che Francesco Rosi è l’inventore del “cinema civile”, e gli siamo grati per questo. Senza di lui il panorama dei nostri registi risulterebbe assai più fiacco, inclinati come siamo a risolvere problemi secolari nella risata amara, e a volte fin troppo sgangherata, della Commedia all’Italiana. Rosi ha introdotto la serietà, la riflessione coraggiosa; ha applicato lo strumento dell’inchiesta alle vicende più scottanti della nostra nazione.

Di volta in volta ha prescelto un tema tra i meno agevoli, anzi da maneggiare con cura, e l’ha trasformato in un film a cui il pubblico assisteva con il fiato sospeso: “La mani sulla città”, “Salvatore Giuliano”, “Il caso Mattei”; ogni volta un fitto mistero dietro al quale si celavano le trame omertose della criminalità in combutta con gli apparati corrotti dello stato. Mafia, camorra, tutte le onorate società che ancora oggi continuano impunemente a disonorarci. Erano in pochi in quegli anni a lanciare accuse dirette, a chiamare in causa la politica; Rosi l’ha fatto, senza indietreggiare. Ha raccontato gli abusi edilizi di Napoli, le giunte comunali con la mazzetta in tasca, gli amministratori felloni; ha denunciato le mani insanguinate dei padrini dietro delitti eccellenti; ha messo in scena soprattutto il meridione, la sua terra, sulle cui ferite non ha esitato a cospargere sale invece di balsami e pannicelli. Aveva accanto a sé fior di scrittori: “Le mani sulla città” – dolorosamente attuale ancora oggi a cinquant’anni di distanza – è stato sceneggiato con Raffaele La Capria. Napoli è la sua città, indimenticata, e le piaghe del sud sono state le sue piaghe.

Il Festival di Venezia gli assegna il Leone d’Oro alla Carriera: c’era ancora da aspettare? Tra qualche settimana, il 15 novembre, Rosi compirà 90 anni, assai ben spesi al servizio dell’arte e del Paese. Il suo cospicuo medagliere lo attesta; Giorgio Napolitano, suo ammiratore e compagno di studi, l’ha nominato Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Ho incontrato Rosi in più occasioni essendo anche lui un buon amico di Fellini; un gentiluomo all’antica, distinto, con una segreta passione per le scarpe sempre curate, di alta calzoleria, che Federico gli lodava platealmente. Però tra i due correva una giocosa polemica: “Ma che dirigi a fare i film se non ci metti le donne!” Lo rimproverava Fellini con aperta disapprovazione. Una pecca imperdonabile. Ecco perché oggi, tra tutti i film di Francesco Rosi, vorrei ricordare la sua opera più incoerente e stravagante, un film di pura luce, vorrei dire con il sole allo zenit: “C’era una volta…” del 1967. Si situa tra “Il momento della verità” e “Uomini contro” ed è ispirato a “Lo Cunto de li cunti” (Lo trattenemiento de peccerille) di Giovan Battista Basile; una versione partenopea della favola di Cenerentola ambientata sotto la dominazione spagnola e sceneggiata da una schiera di penne d’angelo: Tonino Guerra, Raffaele La Capria, Giuseppe Patroni Griffi, lo stesso Rosi.

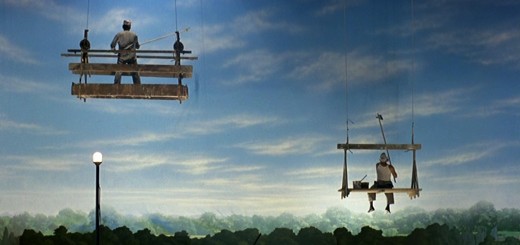

E’una delle storie più amorevoli e sensuali che siano mai state realizzate per lo schermo; grazie ai due interpreti che sprizzano sesso, Omar Sharif nei panni del principe Rodrigo Fernández, e Sofia Loren nella parte della popolana Isabella. L’attrice aveva trentatré anni ed era di una bellezza da stordire; emanava una sensualità, un’avvenenza, una malizia femminile, una carnalità trattenuta a stento o spavaldamente esibita all’occorrenza, da mandare il cuore in confusione. Lei si innamora a prima vista del bel principe ma gli tiene testa per orgoglio e testardaggine, in uno scontro che scatena scintille; sostenuta nella sua fierezza da San Giuseppe da Copertino, il fraticello estasiato di Dio al punto che la fede lo rende aereo, lo fa volare, e da lassù dove il mondo appare più chiaro dispensa grazie ai miseri mortali. Isabella, elevata da Rodrigo al rango di Principessa dell’immaginario feudo di Caccavone, per poter aspirare con quel titolo alla nobile mano dell’amato, sconfiggerà le sue aristocratiche rivali nell’arte di lavare i piatti, e convolerà a nozze con il magnifico mascalzone dagli occhi vellutati. Caro Rosi, mi permetta in questo giorno fausto di rivolgermi a lei alla pari, la stimo sinceramente per tutte le storie pensose con cui si è sforzato di restituire dignità alla nostra Patria; però l’affetto che le porto, gliel’ho anche confessato a voce, è merito di “C’era una volta…”, grazie al quale ci ha ammesso con erotismo insospettato ai suoi sogni muliebri. Una risposta esemplare alle critiche beffarde dell’impertinente Riminese.