di Gianfranco Angelucci

Con Ennio Flaiano ho steso i testi del mio primo programma televisivo, l’anno stesso in cui lo scrittore è scomparso, nel 1972. E rimpiango di averlo conosciuto troppo giovane, e troppo impaziente del mio destino per godere più vantaggiosamente della sua compagnia. Per giunta fuorviato da un’ombra ingombrante che aleggiava tra lui e Fellini, a causa di una ruggine che si era depositata sulla loro amicizia e stentava a dissolversi.

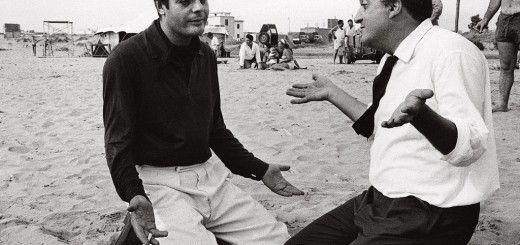

Flaiano mi era molto simpatico, era un maestro, avevo voluto fermamente la sua partecipazione alla trasmissione che stavo curando e che si chiamava “Come ridevano gli italiani”, una cavalcata in molte puntate all’interno del nostro cinema comico delle origini. Gli avevo proposto di scrivere i testi insieme e lui acconsentì. Così periodicamente, più volte la settimana, andavo a trovarlo al residence di via Isonzo in cui abitava, nel quartiere Pinciano; un fabbricato moderno, funzionale e anonimo, incastonato tra i palazzi liberty e umbertini di quella zona elegante, dove aveva traslocato dal suo appartamento di via Nomentana, a Montesacro. In quella minuscola suite non doveva pensare più a nulla, la mattina le cameriere gli riordinavano rapidamente l’ambiente, e poteva scrivere senza disturbo sulla sua imponente IBM a testina rotante, appoggiata sull’unico tavolo rotondo previsto dall’arredamento. In sottofondo, spesso, la musica di Mozart che amava incondizionatamente. Arrivavo con le mie cartelline in un’ora comoda (il giorno precedente avevamo magari visionato in moviola qualche comica finale) e buttavamo giù i testi che in trasmissione il presentatore – per l’occasione Alberto Lionello – avrebbe recitato davanti alle telecamere. Sicuramente aveva accettato quell’impegno, da sbrigare con la mano sinistra, per arrotondare le entrate che nel mestiere delle lettere non sono mai abbastanza.

Inutile dire che era più il tempo in cui si chiacchierava di quello destinato al lavoro; avendo letto il suo romanzo Tempo di uccidere, Premio Strega 1947, e molto altro della sua produzione letteraria, potevo ascoltarlo con cognizione di causa; così quando Ennio componeva un articolo, come si usa spesso con i giovani collaboratori, me lo sottoponeva con la scusa di conoscere il mio parere, più verosimilmente per percepire il suono della propria voce riflesso sul mio volto attento. E a pranzo mi conduceva al ristorante del residence, al piano terra: “Non si mangia male, – mi assicurava – c’è quest’atmosfera ospedaliera che favorisce la creatività.” Amava scherzare di sponda intorno alla morte e un giorno mi confidò di essere minato da un grave vizio cardiaco. Di operazioni al cuore in quegli anni ancora non si parlava; assumeva semplicemente dei farmaci quando si ricordava.

In quel periodo si vedeva con una ragazza che gli piaceva molto, determinata a diventare sceneggiatrice. Una mattina quando arrivai mi accolse con singolare calore, l’immancabile mezzo sigaro tra le dita, in preda a una strana euforia. “Questa notte non sono stato troppo bene, mi disse, è appena passato il cardiologo. Mi ha auscultato il cuore che dopo l’infarto perde i colpi; e mi ha detto che posso fare l’amore solo rimanendo sdraiato, senza affaticarmi: «Lasci l’iniziativa alla ragazza che è giovane e entusiasta, lei si risparmi». Ne parlava alla stregua di un’impresa atletica, trattandomi come un campione stanco”. Rideva tra i denti, e ogni tanto sebbene gli fosse stato proibito, aspirava il sigaro a minuscole boccate. Poi aggiungeva alzando in aria il mezzo toscano: “Questo invece dovrei proprio buttarlo via, secondo lui.” Quel giorno non lavorammo, era stonato, non aveva voglia, preferiva continuare a parlare seduto su un divanetto a rivestimento tartan sistemato di fianco al tavolo, forse un letto estraibile per gli ospiti. Mi chiese cosa volevo fare nel mondo dello spettacolo. Risposi che non avevo idee precise, mi bastava restarci dentro. E in ogni caso pensavo di scrivere. “Meglio il regista – mi fermò subito – gli sceneggiatori non contano niente. Il film è di chi lo dirige, di chi lo guida sul set.” Fu l’unica volta che alluse di sfuggita alla sua amarezza.

Qualche settimana dopo il compimento del nostro lavoro un secondo infarto se lo portò via, e aveva soltanto sessantadue anni. L’anno successivo, nel 1973, uscì postumo “La Solitudine del Satiro”, alla cui nascita avevo assistito senza volerlo.

Il brano è tratto dal romanzo “Chiamami Federico”